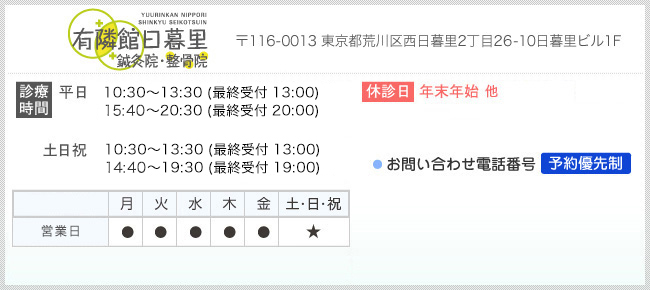

肩こりと僧帽筋(そうぼうきん)

以前、肩こりは肩甲挙筋という筋肉が関わっていると取り上げましたが(肩こりの原因は肩甲挙筋!?)、もちろん肩甲挙筋だけが原因になるわけではなく色々な要素のうちの一つに過ぎません。今回はその要素のうちのもう一つ、僧帽筋(そうぼうきん)という筋肉について取り上げてみたいと思います。

僧帽筋とは

僧帽筋という筋肉はどういう筋肉かというと図にあるような形の筋肉で首から肩、背中にかけてついています。大きく上部・中部・下部と三つの繊維に分かれており、上部繊維の作用は肩甲骨の挙上と上方回旋、中部繊維の作用は肩甲骨の内転と上方回旋、下部繊維の作用は肩甲骨の下制と上方回旋になります。簡単に言うと肩甲骨の動きや安定性に関わってくる筋肉です。また、いわゆる猫背のような姿勢が続くと筋肉がけん引されて緊張が高まりこりの原因となります。

僧帽筋という筋肉はどういう筋肉かというと図にあるような形の筋肉で首から肩、背中にかけてついています。大きく上部・中部・下部と三つの繊維に分かれており、上部繊維の作用は肩甲骨の挙上と上方回旋、中部繊維の作用は肩甲骨の内転と上方回旋、下部繊維の作用は肩甲骨の下制と上方回旋になります。簡単に言うと肩甲骨の動きや安定性に関わってくる筋肉です。また、いわゆる猫背のような姿勢が続くと筋肉がけん引されて緊張が高まりこりの原因となります。

肩甲挙筋も僧帽筋もどちらも肩甲骨と深く関係している筋肉ですね。肩甲骨が肩こり解消のカギとなりそうですが、その話はまたどこかで。

僧帽筋ストレッチ

では、僧帽筋のストレッチ方法をご紹介します。

では、僧帽筋のストレッチ方法をご紹介します。

○片方の手を腰、背中に置きもう片方の手を側頭部に置きます

○側頭部に置いた手で押さえつけながら首を真横に倒します

○首から肩のラインにかけて伸びていることを感じながら20~30秒維持します。

肩甲挙筋のストレッチ方法と似ていますが僧帽筋は真横に倒すように伸ばしてください。これは上部繊維を伸ばす方法ですが、上にある筋肉の図を参考に僧帽筋の場所を確認しながら、意識しながら行うと効果的です。

ストレッチは是非継続的に行ってください。また、不良姿勢や同一姿勢が続くとコリの原因になりやすいので避けるようにしましょう。

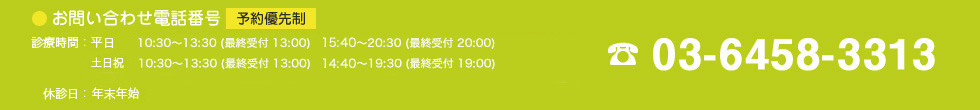

慢性の肩こりに悩まされている、自分の姿勢が良いか悪いかわからないなどのお悩みがある場合はゆうりんかんまでご相談ください。